« La philosophie, tout le monde peut admettre ce point de vue, consiste à percevoir la réalité ontologique et à poser les problèmes de façon explicite. C’est une démarche qui commence par le doute, par une mise en question des solutions toutes faites, fruits de la tradition et de la coutume ; c’est une interrogation rationnelle qui porte sur l’origine, l’essence, le destin de l’univers et de l’homme. On peut appeler philosophes ceux qui éprouvent le besoin d’expliquer le devenir des choses… » (Miguel León-Portilla)

Signe des temps, les historiens s’intéressent désormais à l’activité des échanges qu’ils tentent de saisir sous le concept, légèrement éculé, d’économie, obéissant en cela à l’idéologie ambiante. Ils ouvrent ainsi tout un pan de notre histoire qui était jusqu’à maintenant mal connu : l’activité des échanges aux époques reculées. Afin d’appréhender les différentes formes prises par les échanges et d’en marquer l’évolution, ils se réfèrent volontiers à Karl Polanyi qui, dans ses livres comme La Grande Transformation [1] ou La Subsistance de l’homme [2], a distingué trois formes d’échange, les échanges fondés sur la réciprocité, ceux qui reposent sur la répartition-distribution et enfin les échanges marchands liés à la politique. Dans son dernier livre, intitulé Histoire des peuples d’Amérique [3], Carmen Bernand évoque, elle aussi, Polanyi avant de faire une synthèse heureuse de nos connaissances concernant l’échange, en convoquant des anthropologues comme Marcel Mauss ou Maurice Godelier :

« Les principes qui fondent ce qu’on appelle des “économies primitives”, à savoir la réciprocité, la redistribution et la circulation des biens, obéissent à des règles particulières. Certains aspects nous sont connus parce que nous disposons de documents écrits et d’une bonne ethnographie de terrain qui nous aide à saisir la dimension symbolique des choses. La réciprocité se fonde sur une obligation (morale, religieuse, statutaire) alors que, dans l’économie de marché, le paiement selon des règles fixées déchargerait l’acquéreur de toute obligation (Polanyi, 1965, p. 243-270). Les descriptions regorgent d’exemples de cette “obligation” faite au partenaire de recevoir et de rendre. Toute rupture de cette règle entraîne une succession d’infortunes. D’une façon générale, les choses ne sont pas inertes ; une fois “données”, elles gardent quelque chose du donateur. Précisons encore qu’il y a des objets qui ne sont jamais donnés parce qu’ils sont “incomparables” » (p. 68).

Dans les « notes anthropologiques », je me suis intéressé, de mon côté, aux échanges et aux différents modes pris par cette activité, j’ai tenté, pour ma part, de faire ressortir le lien qui unit le pouvoir à l’activité marchande (et, inversement, l’activité marchande au pouvoir). Je me rends compte que la convergence entre mes vues et celles mises en avant par Karl Polanyi est forte et que nous obéissons tous les deux aux pressions d’une époque envahie par le commerce. Il est fort possible que l’importance prise de nos jours par l’activité marchande rende visible ce qui était jusqu’alors occulté : le lien qui relie l’activité marchande à la naissance du pouvoir. Dans les notes qui suivent, je vais marquer brièvement ce qui m’oppose à Polanyi.

En fin de compte, ce qui m’oppose à lui, et à tous ceux qui le citent ou le suivent les yeux fermés (ou bien encore, le critique du bout des lèvres et toujours les yeux fermés), est seulement un concept philosophique, celui de l’aliénation (la pensée comme aliénation de la pensée). Je vois l’activité marchande comme activité de la pensée dans ses œuvres mais de la pensée comme aliénation de la pensée.

Au commencement de l’activité pratique de la pensée se trouve l’idée de l’échange, c’est le capital comme concentration de la monnaie, comme argent ; c’est l’argent qui cristallise en tant que capital l’idée de l’échange à venir, qui la concentre et l’absorbe. L’idée se trouve absorbée par son apparence, elle se donne à voir sous l’apparence ou la forme d’un capital financier, comme elle a pu se donner à voir sous l’apparence d’un pécari ou d’une pierre trouée ou de coquillages, ou de tout autre monnaie. Tout bien (fibules, serpes, haches, couvertures, etc.) jugé précieux et reconnu comme tel par les partenaires de l’échange peut servir de monnaie au cours d’une transaction.

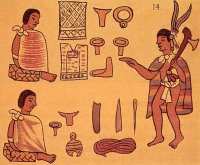

Le seigneur de Mexico, écrit Carmen Bernand [4], remettait 1 600 tissus quachtli aux marchands de Mexico et de Tlatelolco, un « capital » qui servait de monnaie d’échange. Le quachtli avait une longueur standard ; le souverain obtenait ces étoffes par la voie du tribut que lui versaient ses vassaux. On a même avancé l’hypothèse que le quachtli servait de monnaie. Un quachtli, selon l’équivalence donnée par Sahagun, vaut un canoë ou cent grains de cacao. Cette plante était cultivée dans la région de Veracruz et à Oaxaca, mais surtout à Xicalango et dans le golfe du Honduras. Les grains de cacao étaient utilisés comme numéraire. Les pochtecas emmenaient aussi des esclaves pour les échanger contre des marchandises. Ces esclaves n’étaient pas toujours des captifs, précise Carmen Bernand parfois même les nobles face à des circonstances dramatiques se trouvaient obligés de vendre leurs enfants aux marchands. Le retour des marchands à Mexico était célébré par des sacrifices et des banquets, au cours desquels une partie des richesses acquises étaient consommées selon une modalité agonistique qui rappelle le potlatch de la côte nord-ouest, comportant des sacrifices d’esclaves. Il y avait également de grandes commerçantes de sexe féminin.

Dans son livre Carmen Bernand aborde la question de la monnaie et du nom qui lui était donné comme le quachtli, qui représentait pour les Aztèques une unité de mesure de longueur comme le poids d’une pièce d’or pouvait représenter pour les Grecs l’unité de mesure de la valeur d’une marchandise (d’un côté nous avons affaire à une unité de longueur, de l’autre à une unité de poids). À mon sens, il ne s’agit pas là de ce que les anthropologues appellent la pré-monnaie mais bien de la monnaie à part entière, reconnue par un État. Ce que, de notre côté, nous appelons l’argent. L’argent est à la fois une monnaie comme toutes les autres et n’est pas une monnaie comme les autres, c’est une monnaie garantie par le pouvoir. L’argent existe à partir du moment où existe un pouvoir séparé à l’intérieur d’une société. Ce n’est pas rien. Si nous envisageons la société comme la réalisation de la pensée et, en ce sens, comme la réalité de la pensée, la naissance de l’argent rend compte d’une séparation au sein de la pensée et, en cela, il est bien l’expression de son aliénation.

Je me garderai donc d’extrapoler trop vite et de mettre sur le même plan les marchands revenant de leur expédition et les échanges cérémoniels tels les potlatchs pratiqués par les peuples de la côte pacifique du nord-ouest comme l’écrit Carmen Bernand : « Le retour à Mexico était célébré par des sacrifices et des banquets, au cours desquels une partie des richesses acquises étaient consommées selon une modalité agonistique qui rappelle le potlatch de la côte nord-ouest, comportant des sacrifices d’esclaves. » Nous avons, dans les deux cas, affaire à des échanges cérémoniels, mais tout l’intérêt anthropologique réside à bien marquer la différence, la rupture de plans entre ces deux formes d’échange, et non de les confondre ou d’inciter à les confondre comme le fait Carmen Bernand. Dans le cas du potlatch pratiqué par les Indiens de la côte nord-ouest et étudié par Boas, tous les clans en présence participent à l’échange par le biais de leurs chefs. À Mexico, l’échange lui-même, son idée et sa pensée, échappe à une grande partie de la population, qui n’est que spectatrice, pour se concentrer sur quelques-uns ; ce sont ces « quelques-uns » qui constituent le pouvoir réel (ou la réalité du pouvoir).

Je dirai que l’argent cristallise ou concentre cette dépossession d’une part et cette appropriation d’autre part. J’avancerai par exemple que les tissus remis par le suzerain de Mexico aux pochtecas ou les lames de cuivre des marchands du seigneur de Salango [5] et qu’ils utilisaient dans leurs transactions pour acheter des coquillages constituent véritablement un capital tel que nous l’entendons aujourd’hui. Tissus ou lames de cuivre s’apparentent plus à de l’argent que les blasons de cuivre du potlatch pratiqué par les peuples indiens de la côte nord-ouest. Je me demande si Carmen Bernand n’a pas cette intuition quand elle remarque que le mot quechua de mullu pour désigner les strombes et les spondyles, coquillages utilisés comme monnaie par les peuples de la région andine, comme celui de chaquira pour désigner les perles transpercées, qu’elles soient en pierre, en os, en or ou en coquillage, pourraient bien nous amener à réviser nos concepts : « Ces deux exemples montrent que les concepts occidentaux ne peuvent pas être appliqués sans correction aux réalités amérindiennes. [6] »

L’argent, comme le mullu ou le chaquira, ou le quachtli, donnerait corps à l’idée que le pouvoir se fait de l’échange dans le sens où la monnaie devient une création de celui-ci. En inventant la monnaie, le pouvoir s’approprie une idée, celle de l’échange, qui appartenait à tous. Et cette chose étrange qui tient lieu de monnaie d’échange peut bien être des pièces d’argent ou d’or, des billets de banque dont l’équivalence en or ou en tout autre matière est garantie par le pouvoir, ou bien encore des tissus quachtli, des coquillages, des perles. Il y a le mot (argent, mullu, chaquira, quachtli) et la chose. L’idée colle à la chose, l’idée de l’échange selon le pouvoir colle désormais à l’instrument de l’échange, elle s’est matérialisée. Pour le sauvage, les coquillages se suffisent à eux-mêmes, ou les colliers wampum, ou les blasons de cuivre, le concept colle à la chose échangée. À mon sens, c’est le point de vue du pouvoir qui se glisse et s’insinue dans cette séparation entre l’idée et la chose. L’échange a lieu selon le point de vue du pouvoir. Il y a bien une distance entre l’idée d’échange et la chose échangée, et cette distance instaure le pouvoir.

Afin d’éviter d’avoir à réfléchir plus longtemps sur le sujet, sur cette idée embarrassante d’une fracture dans la société originelle correspondant à une séparation dans la pensée, ces historiens-anthropologues en viennent à inventer sous le terme de « Formatif » (la civilisation en formation ?) un continuum, sans ruptures notables, liant les différentes formes d’échange de la préhistoire à nos jours : « Un certain nombre d’auteurs introduisent une coupure entre les temps “préhistoriques” antérieurs à la fin du XVe siècle et les temps historiques qu’inaugure la Conquête. Cette division temporelle est discutable… C’est pourquoi le terme de Formatif est utilisé dans les Amériques, où les séquences temporelles ne suivent pas la chronologie européenne. [7] » Avec cette notion de Formatif, nous retrouvons les vues englobantes de Karl Polanyi, qui, s’il distingue clairement les différentes formes d’échange, réciprocité, redistribution et échanges marchands dans des enclaves consacrées au commerce, ne marque pas de rupture entre ces différentes expressions de la pensée.

La différence qui peut exister entre la pensée (non aliénée) et la pensée comme aliénation de la pensée n’est pas visible, elle n’est pas visible dans ses œuvres, la pensée se réalise bel et bien, qu’elle soit aliénée ou non, l’échange de tous avec tous se réalise bel et bien, la communication de tous avec tous est une réalité, elle est une réalité de notre temps comme elle fut une réalité des temps primitifs. L’activité marchande peut bien être l’activité pratique de la pensée comme aliénation de la pensée, le résultat est là : tous communiquent avec tous. Il n’est donc pas étonnant que les anthropologues, qu’ils soient historiens, sociologues ou philosophes, n’y voient que du feu. À plus forte raison quand ils sont de l’autre côté, le mauvais côté, sur l’autre versant de la pensée, sur le versant de la pensée comme aliénation : la pensée du maître, de celui qui détient le pouvoir réel, de celui qui détient le pouvoir réel de la pensée de l’échange, mais comme aliénation, c’est-à-dire comme argent. L’aliénation touche la pensée subjective, la pensée du sujet, c’est la pensée du sujet qui se trouve aliénée dans l’argent, si bien que l’argent pense à sa place, c’est ce qui se passe avec les riches qui investissent leur argent en vue de l’échange de toutes les marchandises avec toutes les marchandises dans le but d’avoir plus d’argent et d’accumuler leur capital.

Quand Carmen Bernand écrit dans son livre à la page 107 :

« Les sociétés complexes puisent leurs racines dans la période formative. Elles se caractérisent par la croissance démographique, la stratification interne et l’hétérogénéité sociale. L’accumulation de biens par les élites, la spécialisation de la population en guerriers, artisans, prêtres, agriculteurs et marchands, comme les pochtecas mexicains, qui avaient leurs propres dieux et leurs propres cérémonies, ainsi que les constructions cérémonielles témoignent de ces transformations. La littérature anthropologique parle d’États, de royaumes et d’empires pour caractériser le fonctionnement de ces ensembles dominés par un pouvoir central. »

Je n’ai rien à dire et j’ai tout à dire. C’est une description qui se veut objective des sociétés dites complexes, et pourtant quel est le rapport de cause à effet entre ces catégories de la population ? Entre les guerriers et les agriculteurs et les marchands ? Entre les marchands et les artisans ? Entre les prêtres et les marchands ? Etc. Que signifie cette accumulation de biens par les élites ? Toutes ces catégories de la population signalées par l’auteur entretiennent un rapport logique entre elles. Et il s’agit avant tout d’en trouver la logique. La période formative qu’elle signale est réellement une période au cours de laquelle se forme la pensée comme aliénation de la pensée. C’est, à mon sens, le point important.

Dans ce que les anthropologues appellent les chefferies, il n’y a pas de coupure, ou de séparation, entre la société et le chef, il n’y a pas de séparation entre le clan et son chef, la tribu et son chef, l’autorité, ou le pouvoir, du chef n’est pas l’autorité, ou le pouvoir, d’un individu (ou de quelques-uns représentés par le chef d’État), elle est l’autorité, ou le pouvoir, de tous, de la société, du clan ou de la tribu exprimée au mieux par celui qui a le don de la parole et qui est reconnu par tous comme la plus apte à exprimer la volonté collective, celle de la société, du clan ou de la tribu. Il n’y a pas de séparation à l’intérieur de la société (autant dire de la pensée) entre ceux qui auraient la pensée dans sa fonction sociale (une élite héréditaire ou aristocratie) et la population sans qualité. Pierre Clastres [8] (La Société contre l’État) critique Jean-Paul Demoule [9] (Les Dix Millénaires oubliés qui ont fait l’histoire), qui, en bon contemporain et sans le moindre soupçon d’esprit critique, voit dans les sociétés à chefferie l’embryon des sociétés étatiques. La question anthropologique ou historique, à mon sens essentielle, est la suivante : d’où vient cette séparation ? C’est elle qui se trouve à la naissance des sociétés complexes dont parle Carmen Bernand, sociétés qui se sont formées et constituées à partir de cette séparation, pour la résorber en quelque sorte.

Il est particulièrement intéressant de noter que le mode opératoire reste le même, j’entends par là que la société se recompose en suivant le même mode opératoire : la présence d’un chef, roi, empereur, tyran ou chef d’État qui unifie autour de sa fonction l’ensemble de la société, d’une société séparée entre riches et pauvres, les riches étant ceux qui ont la pensée dans sa fonction sociale et qui consiste à diviser du travail en vue de l’échange (ou à « supprimer le travail » de l’autre partie de la population en vue de l’échange) ; les pauvres étant ceux qui travaillent. Les pauvres, ceux qui travaillent, sont embarqués dans la galère des riches, dans la galère de la pensée. Ils ne l’ignorent pas, c’est le sentiment religieux qui fait d’eux les sujets d’une pensée qui leur échappe en grande partie. L’esprit est en eux, c’est l’esprit du sacrifice. Si nous mettons côte à côte les sociétés avec chefferie et les sociétés complexes avec un chef d’État, le changement est peu visible de prime abord, il y a bien eu une transformation profonde (structurelle, disent certains), mais pour aboutir au même résultat. Ainsi nous avons le soupçon d’avoir affaire au même mode opératoire dans un cas comme dans l’autre. C’est que nous avons toujours affaire à la pensée, c’est seulement son mode de réalisation qui a changé. D’un côté, nous avons affaire à la pensée comme non-aliénation de la pensée, de l’autre côté à la pensée comme aliénation de la pensée.

☀

Marseille, le 11 mai 2021

Georges Lapierre

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net